Jubelmeldungen überdecken die Krise – warum Preissteigerungen an ihre Grenzen stoßen

In den Medien liest man seit geraumer Zeit vor allem eines: Nächtigungsrekorde, Zuwächse, Wachstum. Österreichs Tourismus scheint auf den ersten Blick in Bestform zu sein. Doch wer im operativen Hotelalltag steht, spürt eine ganz andere Realität: Trotz mehr Nächtigungen und massiver Preissteigerungen bleibt am Ende des Jahres oft weniger übrig, als die Schlagzeilen vermuten lassen.

Genau hier beginnt die Schere zwischen öffentlicher Wahrnehmung und betriebswirtschaftlicher Realität.

Kurz gesagt: Die Erträge vieler Hotels treten auf der Stelle – obwohl Preise und Auslastung nominell steigen.

Die Kostenlawine rollt – und frisst die Preissteigerungen auf

In den letzten Jahren blieb der Hotellerie gar nichts anderes übrig, als die Preise deutlich zu erhöhen. Löhne und Gehälter sind kräftig gestiegen, Energiekosten haben neue Dimensionen erreicht, Lieferantenpreise und Gebühren ebenfalls. Die Kostenbasis hat sich massiv ausgeweitet.

Viele Betriebe mussten reagieren, nicht aus Gier, sondern aus purem Selbstschutz.

-

Lohnerhöhungen & Personalkosten: Gerade im arbeitsintensiven Tourismus schlägt jede Lohnrunde überproportional zu Buche. In vielen Betrieben liegen die Personalkostenanteile mittlerweile in Sphären, die vor ein paar Jahren undenkbar waren.

-

Energie & Betriebskosten: Strom, Heizung, Kühlung, Wäsche, Entsorgung. Die gesamte Betriebskostenschiene hat sich nach oben verschoben.

-

Externe Dienstleistungen: IT, Buchhaltung, Marketing, Finanzierungskosten. Vieles ist teurer geworden, ohne dass dadurch automatisch mehr Wertschöpfung im Betrieb bleibt.

Die Folge: Preissteigerungen kompensieren in vielen Häusern nur die höheren Kosten, führen aber nicht mehr automatisch zu einem besseren Ergebnis. Auf der GuV-Ebene bleibt die Marge oft erstaunlich stabil oder sinkt sogar.

Genau hier wird klar, warum „mehr Umsatz“ und „mehr Gewinn“ zwei völlig unterschiedliche Kategorien sind.

Nächtigungszuwächse ohne echte Dynamik

Auf Makroebene wirken die Zahlen beeindruckend: Österreich Werbung und Landestourismusorganisationen melden regelmäßig Nächtigungszuwächse, positive Saisonen, Rekorde bei Ankünften.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt aber:

-

In der 3- bis 5-Sterne-Hotellerie liegen die Nächtigungen noch immer etwa 2 % unter 2019.

-

Kürzere Aufenthaltsdauern sind vielerorts zur neuen Normalität geworden.

-

Die Auslastung ist in vielen Betrieben zwar nicht schlecht, aber weit weg von „durchgehend voll“.

-

Vor allem im Mittelklasse-Segment nimmt der Preisdruck zu: Gäste vergleichen stärker, sind preissensibler und buchen kurzfristiger.

Das bedeutet: Die vermeintlichen Nächtigungsrekorde sind oft breiter verteilt, fragmentierter, weniger planbar – und sie reichen nicht automatisch aus, um die höheren Kosten und die gestiegenen Ansprüche zu kompensieren.

Urlaub in Österreich wird zum Luxusgut

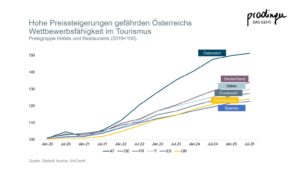

Seit 2019 sind die Preise in der österreichischen Hotellerie um rund 48 % gestiegen, bei einer allgemeinen Inflation von etwa 30 % im selben Zeitraum. Österreich liegt damit im europäischen Spitzenfeld.

Zum Vergleich: Italien, Spanien und Frankreich verzeichneten im gleichen Zeitraum nur rund 16–30 % Preissteigerung im Beherbergungssektor.

Die logische Folge:

Österreich verliert preisliche Wettbewerbsfähigkeit – sowohl im internationalen Vergleich als auch im Binnenmarkt.

Was passiert auf Gästeseite?

-

Zahlungsbereitschaft stößt an Grenzen: Viele Gäste akzeptieren hohe Preise nur mehr, wenn das Gesamtpaket wirklich stimmt.

-

Realeinkommen unter Druck: Steigende Lebenshaltungskosten, Kreditraten und Unsicherheiten führen dazu, dass Urlaube bewusster und selektiver gebucht werden.

-

Urlaub als Luxusgut: Für manche Zielgruppen wird der österreichische Urlaub zur besonderen Anschaffung – nicht mehr zur Selbstverständlichkeit.

Wer jetzt glaubt, man könne die nächsten Jahre einfach so weitermachen wie bisher und die Preise weiter im gleichen Tempo erhöhen, riskiert mittelfristig einen Dämpfer in Nachfrage und Reputation.

Zwischen Schein und Sein – warum Jubelmeldungen gefährlich sein können

Die positive Kommunikationslinie („alles läuft hervorragend“) hat aus Destinationssicht ihre Berechtigung – sie schafft Selbstbewusstsein, Motivation und Aufmerksamkeit.

Für dich als Hotelier kann sie aber auch gefährlich sein, wenn sie den Blick auf die eigene betriebliche Realität verstellt:

-

Steigende Kosten

-

Stagnierende oder sinkende Margen

-

Steigende Abhängigkeit von Preiserhöhungen

-

Sinkende Wettbewerbsfähigkeit

Die Branche steht an einem Wendepunkt: Wer weiterhin nur an Nächtigungen und Durchschnittspreise denkt, läuft Gefahr, irgendwann in eine Profit-Falle zu geraten: hohe Umsätze, wenig Ergebnis.

Genau hier kommen Profit Management und Prozessoptimierung ins Spiel

Im klassischen Revenue Management liegt der Fokus auf Zimmerpreisen, Auslastung, RevPAR. Das bleibt wichtig, reicht aber längst nicht mehr aus.

Profit Management denkt konsequent einen Schritt weiter:

-

Nicht „Wie viel Umsatz mache ich mit diesem Zimmer?“

-

Sondern: „Wie viel Gewinn bleibt nach Abzug aller variablen und relevanten Fixkosten übrig?“

- SHK 071: Vom Revenue Management zum Profit Management

Wichtige Fragen dabei:

-

Welche Segmente bringen tatsächlich Profit und nicht nur Umsatz?

– Direktbucher vs. OTA

– Gruppen vs. Individualgäste

– Pauschalen vs. nackte Übernachtung -

Wie wirken sich Preisaktionen wirklich aus?

– Mehr Auslastung bedeutet auch mehr Reinigung, mehr Frühstück, mehr Energiekosten.

– Wenn diese Zusatzkosten nicht mitgedacht werden, freut sich zwar der Umsatz – aber die Marge leidet. -

Wie sieht dein KPI-Set aus?

– Neben RevPAR und Auslastung sollten Kennzahlen wie GOPPAR (Gross Operating Profit per Available Room), Deckungsbeiträge je Segment und Kosten pro verfügbarer Einheit stärker in den Fokus rücken.

Profit Management heißt: jede Entscheidung – von der Preisgestaltung bis zur Channel-Strategie – durch die Profit-Brille zu betrachten.

Siehe auch SHK 166: Grundbegriffe im Profit Management.

Was du jetzt konkret tun kannst

Damit das Ganze nicht theoretisch bleibt, hier ein pragmatischer 5-Punkte-Plan:

-

Status-Check Ertragslage

– Analysiere die letzten 2–3 Jahre: Wie haben sich Umsatz, Kosten und Ergebnis je verfügbarem Zimmer entwickelt?

– Wo haben Preissteigerungen die Marge wirklich verbessert – und wo nur kompensiert? -

Klarer Fokus auf Profit-KPIs

– Ergänze deine Berichtswelt um Kennzahlen wie GOPPAR, Deckungsbeiträge pro Segment und Kosten pro verfügbarem Zimmer / pro Gastnacht.

– Schaue dir insbesondere an, welche Kanäle und Angebote die höchste Profitabilität bringen. -

Preisstrategie nachschärfen

– Preise nicht nur „top-down“ erhöhen, sondern zielgerichtet je Segment, Saison und Aufenthaltsdauer.

– Werte-Kommunikation stärken: Gäste akzeptieren höhere Preise leichter, wenn sie klar erkennen, wofür sie bezahlen. -

Prozesse auf den Prüfstand stellen

– Nimm dir zwei bis drei Kernprozesse (z. B. Housekeeping, Frühstück, Check-in) und analysiere sie mit deinem Team: Wo sind Schleifen, Brüche, doppelte Arbeit?

– Definiere Standards, schaffe Transparenz und nutze – wo sinnvoll – digitale Tools. -

Szenarien denken

– Rechne durch, was passiert, wenn du Preise nicht mehr im gleichen Tempo erhöhen kannst.

– Welche Kosten musst du in den Griff bekommen, um trotzdem eine gesunde Marge zu halten?

Fazit: Qualität, Effizienz und Preis müssen zusammenpassen

Der österreichische Tourismus steht an einem Punkt, an dem „immer teurer“ alleine kein tragfähiges Modell mehr ist. Ja, Qualität hat ihren Preis, aber sie braucht auch eine saubere Kostenstruktur und klare Prozesse, damit der Betrieb langfristig wirtschaftlich bleibt.

-

Jubelmeldungen über Nächtigungen sind gut für die Schlagzeilen.

-

Profit Management und Prozessoptimierung sind gut für deine Bilanz.

Wer es schafft, Qualität, Effizienz und Preisstruktur in Einklang zu bringen, wird auch in einem Umfeld hoher Kosten und sensibler Gäste erfolgreich sein.

Siehe auch: Prodinger – Warum Preissteigerungen an ihre Grenzen stoßen.