20. Mai 2025, MAGDAS Hotel Wien

Wissenschaft trifft Wirklichkeit: Keynotes mit Tiefgang

Den Auftakt bildete eine Videobotschaft unserer Staatssekretärin für Tourismus, Elisabeth Zehetner. Danach ging es (wie bei Club-Veranstaltungen bereits üblich) um Daten und Fakten. Mathias Kästenbauer (Statistik Austria) startete mit einer datenreichen Analyse über den Flächenverbrauch in tourismusintensiven versus -extensiven Regionen. Besonders eindrucksvoll: der Vergleich einzelner Orte wie Schladming und Mittelberg, wo sich anhand der Hotelbruttoflächen zwischen 2014 und 2025 erhebliche Unterschiede zeigten. Seine datengetriebene Präsentation unterstrich, wie eng Versiegelung, Bautätigkeit und touristische Entwicklung miteinander verflochten sind.

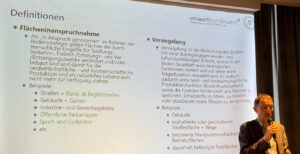

Sigbert Huber (Umweltbundesamt) gab Einblick in die Bodenstrategie Österreichs. Mit erschreckend klaren Zahlen zu versiegelten Flächen und ungenutztem Bauland zeigte er, dass wir unsere ökologischen Kreditlinien längst überschritten haben. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das „Soil Walks„-Dashboard, das Flächeninanspruchnahme sichtbar macht – und wie diese reduziert werden kann.

Rafaela Schinegger (BOKU University) setzte einen klaren ökologischen und systemischen Rahmen: Sie stellte die 5 Prinzipien für naturbasierte Transformation im Tourismus vor. In eindringlichen Worten erklärte sie, warum Biodiversität kein Luxus, sondern Grundbedingung für jede langfristige wirtschaftliche Tätigkeit ist. Von naturnaher Stadtentwicklung über Schutzgebiete bis zur europäischen Wiederherstellungsverordnung – ihre Präsentation war ein Weckruf an alle Planungsebenen.

5 Prinzipien für naturbasierte Transformation im Tourismus

- Die Bedürfnisse der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen.

- Verbesserung der Ökosystemintegrität und Biodiversität. Der Tourismus sollte seine finanzielle Ressourcen auch nutzen, um gefährdete Ökosysteme zu schützen und zu regenerieren.

- Diversität und Inklusion fördern: Vielfalt ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

- Entwicklung transparenter Governance-Strukturen, die allen Stakeholdern in der Region Rechenschaft ablegen.

- Regenerative Partnerschaften stärken. Der Tourismus sollte als Brücke zwischen Gemeinden und Regierung fungieren, um die soziale und ökologische Regeneration zu fördern.

Karolina Taczanowska (BOKU University) ergänzte um die Perspektive der Erholungsräume: Ihre Studien zu naturbasiertem Tourismus, Besuchermanagement und Erholungssystemen zeigten, dass der Mensch Natur nicht nur nutzt – sondern mit ihr interagiert. Und dass es Wege gibt, diese Interaktion so zu steuern, dass sie nicht zerstört, sondern schützt. Besonders stark: Ihre Analyse der Erholungstragfähigkeit im urbanen wie alpinen Raum und das Plädoyer für „regenerativen Tourismus“.

Wolfgang Khutter (MA 22, Stadt Wien) machte deutlich, dass auch Städte renaturieren können – und müssen. Am Beispiel des geplanten Naturraums Breitenlee und der „Freien Mitte“ in Wien zeigte er, wie sich Grünräume schaffen lassen, ohne auf Lebensqualität zu verzichten. Sein Beitrag kombinierte Daten, Praxis und Ironie – etwa mit dem wienerischen Resümee: „EH KLOA“ und „DAMMA WOS“.

Praxis der Renaturierung: Vision trifft Umsetzung

Ben Mayer (Austria Guides for Future) holte die Teilnehmer:innen mitten in die Stadt: Mit Beispielen wie dem Wienfluss-Radweg, urbaner Entsiegelung und der „Freien Mitte“ zeigte er, wie viel Potenzial in Stadtraum steckt – wenn man ihn mit Nachhaltigkeit verknüpft. Austria Guides for Future führen jährlich über 140 Touren mit Nachhaltigkeitsfokus – und machen damit Aufklärung erlebbar.

Markus Redl (ecoplus Alpin) brachte alpine Realität auf die Bühne – aber mit Perspektive. Seine Folie mit dem kleinen Ausschnitt der österreichischen Skigebiete („halb so groß wie Wien“) regte zur Diskussion an: Skiflächen sind oft nicht versiegelt, naturschutzrechtlich eingebettet, intensiv genutzt. Seine Vision: Ganzjährige Mehrfachnutzung statt Rückbau. Und: Tourismus als Brücke zur Natur, nicht als Störfaktor.

Nina Geiger (FH Joanneum) eröffnete den Blick unter Wasser – und wie Renaturierung auch im Meer funktioniert. Ihre Forschung zu Korallengärten auf Teneriffa und das Zusammenspiel aus Schutz, Tourismus und Bewusstseinsbildung zeigte: Es geht. Aber nur mit ehrlicher Einbindung von Stakeholdern – und echtem Interesse an Regeneration statt reiner Kompensation. Am Ende ist es immer auch eine ethische Frage.

Podium: Wenn Welten beim Thema Renaturierung aufeinandertreffen

Im Anschluss wurde diskutiert: kontrovers, ehrlich, konstruktiv. Die Podiumsdiskussion vereinte Institutionen, Wissenschaft und junge Stimmen.

Ulrike Rauch-Keschmann (BMWET) sprach über politische Verantwortung und den Mut zur sektorübergreifenden Koordination. Es ist notwendig, Tourismus nicht nur als Teil des Problems, sondern auch als Teil der Lösung zu sehen. Ihre Perspektive aus der Verwaltung machte deutlich: Es braucht Regeln mit Augenmaß, und den Mut, neue Erfolgskriterien im Tourismus zu etablieren.

Wolfgang Khutter betonte die Notwendigkeit, urbane Räume multifunktional zu denken und brachte die Herausforderungen städtischer Balancepolitik auf den Punkt.

Markus Redl brachte erneut das Bild des „Skigebiets als Verdichtungszone“ und forderte Akzeptanz durch Nutzung. Es geht um eine neue Erzählung des alpinen Raums: Rückbau, Nachnutzung, Erlebnisse abseits des Schnees.

Rafaela Schinegger warnte vor Trägheit und appellierte an strategische Planungsnotwendigkeit. Sie argumentierte damit für mehr Beteiligung und das Erkennen von Erholungswert als Planungsgrundlage.

Ganz besonders eindrucksvoll war der Beitrag der jungen Generation, der auch emotionale Authentizität brachte: Sophie Tüchler sprach über die Sinnsuche in der touristischen Arbeit, über Greenwashing und warum Renaturierung für ihre Generation eine ehrlich nachhaltige Maßnahme ist.

David Lehner brachte die Zielkonflikte auf den Punkt: Wie viel wirtschaftlichen Verzicht verträgt Nachhaltigkeit – und ist das heutige Tourismusmodell überhaupt kompatibel mit Renaturierung?

Fazit zur Renaturierung: Ein Abend mit Substanz

Nachhaltigkeit ist angekommen – und Renaturierung längst kein rein ökologisches Fachthema mehr, sondern Teil einer gesellschaftlichen Diskussion. Und damit unweigerlich auch ein touristisches Thema. Dieses Symposium war unser Beitrag zur Bewusstseinsbildung. Denn Veränderung beginnt nicht immer mit Budgets – sondern mit Haltung, Austausch und gemeinsamer Verantwortung. Genau dafür braucht es Formate wie dieses.

Ein zentraler Punkt bleibt: Die Auseinandersetzung mit Themen wie Flächennutzung und Flächenversiegelung muss breiter geführt werden. Was bedeuten diese Begriffe konkret – für Planung, für Wirtschaft, für unsere Lebensqualität?

Wir brauchen eine klare Verortung: Wo steht Österreich wirklich beim Thema Naturschutz und Wiederherstellung? Und welche Rolle kann der Tourismus dabei einnehmen?

Ein Schlüssel liegt in der Nutzung und Gestaltung von Erholungsräumen. Wie nutzen wir sie heute? Und was erwarten wir künftig – auch im Kontext touristischer Angebote? Hier entstehen nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch Chancen: für glaubwürdige Kommunikation, für ganzjährige Nutzungskonzepte und für sinnstiftende Begegnung zwischen Mensch und Natur.

Zum nachhören über den TICT